La sociología en el tocador. Apuntes sobre una intervención estético-política

texto publicado en Ciencias Sociales,

Revista de la Facultad de Cs Sociales N 74 UBA

Autores: Paula Aguilar, Claudia Bacci, Laura Fernández Cordero, Joaquín Insausti, Mariela Peller, Alejandra Oberti*

A fines de Abril de este año se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales una performance artística llamada “Baño Revolution” que consistió en la intervención sobre la clásica señalética de los baños. En esa ocasión, el conocido cartel con los íconos binarios que indican la identidad femenino-masculina, fue remplazado por una multiplicidad de coloridas siluetas que descolocaba a la “parejita” auto-excluyente que conocemos tan bien. Esta acción se proponía borrar los efectos de la binariedad impuesta, al tiempo que la visibilizaba provocativamente, transformando los baños en espacios de una universalidad que pretendía incluir todos los cuerpos y todos los géneros. El proyecto contó con el apoyo de la Dirección de la Carrera de Sociología que, en un artículo publicado en Página 12, explicó que creía fundamental fomentar estas prácticas en la Facultad porque son gestos que habilitan preguntas desnaturalizadoras sobre las instituciones y las prácticas sociales sostenidas sobre formas cristalizadas de clasificación social.2

A este artículo le siguió otro, firmado por integrantes de La Gironda –una agrupación de graduados y docentes de Sociología–, que criticó fuertemente tanto la performance como el hecho de que la misma haya tenido lugar en la Facultad. El texto califica a la intervención de “posmoderna” y “endogámica” y a los baños como un “detalle trivial de la esfera de la intimidad” que estaría en contraposición a los grandes problemas públicos que debieran ocupar a la sociología “científica”. Resulta extraña esta respuesta a una intervención estético-política realizada sobre lo que constituye el espacio institucional (en este caso, apenas unos baños). En lo que parece una defensa del honor injuriado de la institución, los autores afirman: “¡Justo en nuestra facultad, que ha sido vanguardia en reivindicar libertades y elecciones sexuales y que acompañó con aportes sociológicos las insistentes luchas y reivindicaciones de los movimientos sociales!”.3

Más allá de la efectiva receptividad de esta institución a tales reivindicaciones, nunca está de más recordar la naturalización de las relaciones sociales, incluso en estos espacios del saber que suponen un alto grado de cuestionamiento a las mismas. Desde que el movimiento feminista afirmara que “lo personal es político”, diferentes movimientos sociales han asumido como suya la idea de que en la capilaridad de las relaciones de poder, aún en los espacios más íntimos o “privados”, se juegan disputas políticas fundamentales para la vida y los cuerpos de los sujetos.

Cuando nos propusieron escribir sobre el tema “Diversidad sexual” para la revista de la Facultad, nos pareció importante recuperar este debate, no tanto por la cuestión en sí misma o por lo relevante o no de tener baños marcados genéricamente, sino porque pensamos que la impugnación a lo apropiado o conveniente, o incluso lo relevante de esa intervención abre algunas cuestiones a la reflexión y el debate que queremos recuperar aquí.

En primer lugar, esta intervención generaba preguntas sobre las articulaciones y delimitaciones de los espacios público y privado al interior de la propia institución. Cabría indagar más, por ejemplo, sobre las consecuencias políticas y sociales que pueden tener las transformaciones en los espacios comúnmente catalogados como privados (aquellos más ligados a la vida cotidiana de los sujetos), y sobre los entrecruzamientos entre los discursos que circulan en y sobre estos espacios y la constitución de subjetividades e identidades colectivas. El debate generado por la performance en los baños de la Facultad, evidencia que frente al intento de transformación de una de esas instituciones existen algunos

sectores dispuestos a negar el carácter político de toda intervención en ese espacio. Quizás se puede pensar que ese señalamiento, esa puesta en su lugar de lo que debe ser un baño es una prueba de que algo ligado al poder se está jugando allí, de que algo del orden de lo que mantiene la actual conformación de las relaciones sociales puede seguir en pie si la división dicotómica de los baños continúa sin alterarse. ¿Qué es lo que se afirma cuando se dice que los baños deben seguir como están? Esa afirmación parece sostenerse sobre la idea de que no existe ningún vínculo entre la imperante división dicotómica de la sexualidad y el orden social, cultural, político y económico de las sociedades.

Al ingresar a un baño, una es de inmediato objeto de una multiplicidad de miradas que evalúan la correspondencia de su cuerpo con los estándares asociados a las normas de su género. El baño se constituye así en un espacio donde colectivamente, las participantes auto-vigilan su aptitud de género, estableciendo los límites de quien puede y quien no puede acceder a ser nombrada hombre/mujer. Las personas que fallan el peculiar examen, deben soportar desde la violencia verbal, sexual o física, hasta la intervención de la fuerza pública. Quizás alguien piense que esto último no podría ocurrir en nuestra Facultad, y eso puede ser cierto, pero una intervención como la que se intentó allí ya ha generado más de una confusión, perplejidades y reordenamientos del uso de los espacios públicos y privados de la institución.

En este punto es que surge la segunda cuestión por la que nos pareció importante reflotar esta controversia. ¿Qué tipo de docente y de investigador se construye en la Carrera de Sociología? Que sea posible hoy, en 2009, que un colectivo de docentes y graduados de la Carrera de Sociología sostenga que intervenir sobre los baños, espacios fuertemente vinculados con las divisiones identitarias dicotómicas dominantes, “es la mejor manifestación de un proyecto de sociología reducido y pensado para los pequeños ámbitos”, da cuenta de un conocimiento limitado sobre lo que implican las relaciones de género en la conformación de los sujetos y del mundo en que vivimos. Ese desconocimiento (¿ese olvido?) es el síntoma de que aún hoy sigue siendo necesario instalar la problemática de género en la Universidad y principalmente en nuestra Facultad, si es que ésta intenta pensar sobre las sociedades y los sujetos que la (con) forman.

En el intento de apostar por la generación de conocimiento sobre las relaciones sociales de género y su entrecruzamiento con otras formas de inscripción de las relaciones sociales, como la cultura y la política, así como su articulación con otras categorías de diferenciación y clasificación social (como clase, etnia, religión, edad, sexualidad, entre otras), es que se ha constituido con mucho esfuerzo la Orientación en Estudios de Género y Derechos Humanos de la Carrera de Sociología. Creemos y esperamos que la existencia de esta orientación y la integración de sus contenidos permitan que los alumnos (futuros profesionales, docentes e investigadores) adquieran herramientas teórico-metodológicas para analizar las implicancias de las relaciones sociales de género en todos los ámbitos del orden social.

Ahora bien, si el “desafío” es salir del baño, tomémoslo en serio y repensemos todos los espacios de la facultad que restringen nuestras formas de habitar lo público. Pensemos en los espacios que aun no existen. ¿Es esto colaborar con el “declinamiento de las instituciones”? ¿En qué sentido nos impediría lograr una mejor “intervención colectiva”? Pensar las restricciones que la señalética de un baño ejerce sobre algunos cuerpos ¿no nos permitiría acaso pensar otras restricciones que Sociales (sus edificios, sus cuerpos de autoridades, sus aulas, sus formas de producir conocimiento, los alcances y límites de los conocimientos que produce) ejerce sobre quienes la habitamos y sobre quienes quedan “afuera”?

Finalmente, cabría preguntarse también sobre el futuro de la crítica al binarismo sexual imperante que implica esta performance. Cuando desde "la diversidad" se intenta superar la norma binaria del género suele pensarse en términos de suma. Así, aparece como válido lo variado y lo múltiple y con ello el discurso de la aceptación y la tolerancia sobre lo diferente a la norma. Sin embargo, el desafío sería superar la simple suma y empezar a pensar cómo articula lo diverso con las lógicas y discursos sociales construidos desde aquella matriz binaria. ¿Qué otras operaciones hay que pensar y construir? ¿Cómo dialoga lo diverso con la norma establecida? ¿Sólo por descalificación? ¿Sólo denunciando que es inadecuada? ¿Cómo entra en el discurso si no es agregándose con incomodidad? Es decir, luego de la suma ¿cómo se sigue operando en un espacio social binarizado? De hecho, uno de los aportes más importantes del feminismo (tanto en su práctica política como teórica) fueron aquellos momentos en los que la presencia activa de las mujeres en el espacio público posibilitó la transformación de la intimidad, del derecho, de la política y de las definiciones del sujeto, de lo humano, del ciudadano.

Hace ya más de 30 años que las explicaciones bio-esencialistas sobre el género y la sexualidad están siendo sido desterradas de las academias. La intervención de la señalética comentada aquí llama la atención sobre dispositivos que se encuentran tan naturalizados dentro de nuestra misma Facultad que hacen invisibles procesos de normalización excluyentes. Estos dispositivos son los mismos que, por caso, mantienen a las personas trans prostituyéndose casi desnudas en invierno a centímetros de las puertas de esta casa de estudios, mientras con sorpresa advertimos que ni una de ellas es parte de esta comunidad académica.

*Equipo docente de la asignatura Teoría Sociológica "Identidades, discursos sociales y tecnologías de género" y del Seminario de Investigación "Subjetividades, violencia y política en la cultura argentina contemporánea" de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Por Syd Krochmalny

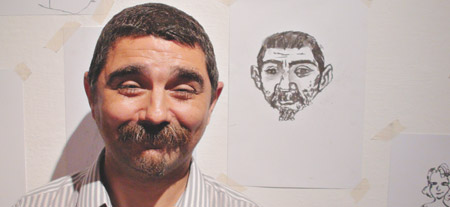

Por Syd Krochmalny Retrato y retratado en la inauguración

Retrato y retratado en la inauguración El pueblo en las paredes: despuEs de una semana de retratar a todo el que quisiera, las hojas fueron al museo Spilimbergo, y de ahI, a internet.

El pueblo en las paredes: despuEs de una semana de retratar a todo el que quisiera, las hojas fueron al museo Spilimbergo, y de ahI, a internet.  Instalacion de la casa taller en el museo Spilimbergo, donde espina sumo cien retratos mas a los que habia hecho durante la semana.

Instalacion de la casa taller en el museo Spilimbergo, donde espina sumo cien retratos mas a los que habia hecho durante la semana.